Musik über einen anthropologischen Zugang zu verstehen, heißt dann auch, sich mit den subjektbezogenen Kategorien des Genusses, des Erlebens, der musikalisch(-ästhetischen) Erfahrung auseinander zu setzen.

Max Fuchs, 2001: Wozu Kunst? S. 48

Fast fünfzig Jahre nach ihrer Gründung sieht die Documenta sich erneut mit den Gespenstern einer unruhigen Zeit fortwährender kultureller, gesellschaftlicher und politischer Konflikte, Veränderungen, Übergänge, Umbrüche und globaler Konsolidierungen konfrontiert. Wenn wir diese Ereignisse in ihrer weitreichenden historischen Bedeutung bedenken und ebenso die Kräfte, die gegenwärtig die Wertvorstellungen und Anschauungen unserer Welt gestalten, wird uns gewahr, wie schwierig und heikel die Aussichten der aktuellen Kunst und ihrer Position bei der Erarbeitung und Entwicklung von Interpretationsmodellen für die verschiedenen Aspekte heutiger Vorstellungswelten sind.

Okwui Enwezor, Künstlerischer Leiter der Documenta 11, 2002, im Vorwort zum Short Guide zur Ausstellung

Über Musik als Kommunikation

Heinz-Josef Florian, Gladbeck, Januar 2003

floh@hjflorian.de

Inhalt

1. Der "ontologische" Ansatz

2. Abendländische Kunstmusik

3. Der "anthropologische" Ansatz

4. Wahrnehmung

5. Pragmatik

6. Kultur

7. Postmoderne

8. Kunst

9. Magie

10. Ontologie revisited

11. Fazit

Literatur

Die Mähr von der Musik als universaler Weltsprache läßt sich leicht ad abdsurdum führen - man konfrontiere beispielsweise den Hip Hop-Fan mit der Pekingoper oder man setzte dem Operettenliebhaber ein Stück aus der Neuen Musik vor. Dennoch ist allenthalben davon die Rede, dass Musik "sich mitteilt", den Charakter von Sprache besitzt usw..

Die These von der Musik als besondere Form der Kommunikation eröffnet ein weites Feld von Studienobjekten zur Annäherung an die Frage nach dem "Sinn" in der Musik: Wahrnehmung und Erkenntnistheorie, Kommunikationstheorie, Semiotik ... . Wer kommuniziert, mit wem, warum? Was bewirkt die kommunikative Wirkung in einem Musikstück? Ist die Rede von zeitgenössischer Musik und ihrer problembehafteten Rezeption, so gelangen außerdem gesellschaftliche Belange und Begriffe wie Postmoderne ins Blickfeld.

Nachdenken über Musik erfordert daher eine interdisziplinäre Vorgehensweise, die den praktischen Musiker und den Musikliebhaber nicht selten vor Probleme stellt. Kaum ist man einem der möglichen "Stränge der Erkenntnis" ein Stück weit gefolgt, stellen Fachleute mit plausiblen Argumenten den beschrittenen Weg in Frage und weisen in eine gänzlich andere Richtung.

Vorliegender Text versucht eine Orientierung in diesem Dschungel, wobei verschiedene Aspekte von Musik als Kommunikation gegenübergestellt werden. Die aufgegriffenen Gedanken berühren allerdings jeweils nur die Oberfläche (für jedes Thema läßt sich mühelos eine Vielzahl von ausführlichen und kontroversen Schriften finden) und fördern keineswegs neue Ideen zu Tage. Vielmehr werden eine Menge Zitate aneinandergereiht, die manchmal wiederum Zitate enthalten usw. Allenfalls die Auswahl, Verknüpfung und Gegenüberstellung der Zitate kann meine Authorenschaft und damit meine spezifische Sicht der Dinge für sich beanspruchen. Doch auch dies ist zweifelhaft, da die Auswahl der Texte ein hohes Maß an Zufälligkeit enthält: wären mir andere Texte begegnet, so wäre die Auswahl eine andere geworden. Eine systematische Literatursichtung fand nicht statt. Daraus erklärt sich das hohe Maß an Subjektivität dieses Textes. Vornehmlich dient er mir selbst zu einer vorläufigen Orientierung.

Der Text ist folgendermaßen organisiert: die Rede über Musik als Kommunikation beginnt mit der Darstellung des "ontologischen Ansatzes", dem nach einem Exkurs über die Entwicklung der abendländischen Kunstmusik der "anthropologische Ansatz" gegenübergestellt wird. Es folgen Abschnitte mit den Überschriften Wahrnehmung, Pragmatik, Kultur, Postmoderne, Kunst, Magie, Ontologie revisited, Fazit.

1. Der "ontologische" Ansatz

Eine Art, sich der Musik als Kommunikation zu nähern, ist der "ontologische" Ansatz. Im Mittelpunkt steht dabei das Kunstwerk, in der Regel das autonome Kunstwerk der abendländischen Darbietungsmusik als höchste Vollendung dessen, was als Musik bezeichnet wird. Wie Goethe 1798 sagt (zitiert in [Wö] S. 224): Ein vollkommenes Kunstwerk ist ein Werk des menschlichen Geistes. Es will durch einen Geist, der harmonisch entsprungen und gebildet ist, aufgefaßt sein, und dieser findet das Vortreffliche, das in sich Vollendete, auch seiner Natur gemäß. Davon hat der gemeine Liebhaber keinen Begriff; er behandelt ein Kunstwerk wie einen Gegenstand, den er auf dem Markte antrifft; aber der wahre Liebhaber sieht nicht nur die Wahrheit des Nachgeahmten, sondern auch die Vorzüge des Ausgewählten, das Geistreiche der Zusammenstellung, das Überirdische der kleinen Kunstwelt, er fühlt, daß er sich zum Kunstwerk erheben müsse, um das Werk zu genießen, er fühlt, daß er sich aus seinem zerstreuten Leben sammeln, mit dem Kunstwerk wohnen, es wiederholt anschauen und sich selbst dadurch eine höhere Esxistenz geben müsse.

Zwar ist bei Goethe der Hörer als rezipierendes Gegenüber des Musikobjektes thematisiert, dieser muß sich jedoch dieses Objekt hörend erobern. Der eigentliche Gegenstand des Diskurses ist das Objekt. Hier ergibt sich bezüglich der Musik eine Schwierigkeit, nämlich die Flüchtigkeit der real erklingenden Musik. Auf das "Objekt" kann nur indirekt als Hörerfahrung rekurriert werden, wodurch unmittelbar erkenntnistheoretische Überlegungen auf den Plan gerufen werden:

Vielmehr sind Wahrgenommenes und Wahrnehmender, Subjekt und Objekt, wesentlich getrennt, begrifflich inkommensurabel, - ja, der Akt der Wahrnehmung selbst ist die einzige Kommensur, der Akt der Wahrnehmung läßt Mensch und Ding als Subjekt und Objekt erst entstehen. Zusammentreffend im Akt der Wahrnehmung generieren Wahrgenommenes und Wahrnehmender etwas Drittes, von beiden verschiedenes, qualitativ neues und einer ganz anderen, inkommensurablen Welt angehörendes, die Empfindung.

Wenn die Substanz aller unserer Vorstellungen und Urteile jedoch die Erfahrung ist, dann folgt daraus, daß alle unsere Vorstellungen und Urteile nur in der Funktion von Modellen ihre Gültigkeit haben.

"Tranzendental idealistisch und empirisch realistisch" bedeutet, grob zusammengefaßt also, daß die "Welt als Ding" zwar unabhängig von uns als existent angenommen wird, jedoch als solche unserer Wahrnehmung nie und nimmer zugänglich ist. Jede "Wirk-Lichkeit" ist vielmehr immer ein Modell. [Lepper, S. 29]

Zwar scheint der Notentext im ersten Augenblick ein gültiger Ersatz für das ganze Kunstwerk genommen werden zu können, doch ist dieser Text selbst wieder nur ein Modell, dessen Rückbezug auf "das Kunstwerk" Quelle unerschöpflicher Diskussionen sein kann.

Kommunikationstheorie in diesem Zusammenhang wird beherrscht vom kybernetischen Sender - Empfänger - Modell:

Der Komponist ist der Sender, der Hörer der Empfänger einer Nachricht. Es gilt, diese Nachricht richtig und angemessen zu dekodieren, das heißt, die Zeichen mit Semantik zu belegen und vermöge einer durch Konvention festgelegten Syntax zu einer sinnvollen Botschaft zu verbinden.

Eine Voraussetzung für erfolgreiches musikalisches "Verstehen" ist die Erfaßbarkeit des präsentierten Materials und die Möglichkeit musikalische Entwicklungen mitverfolgen zu können. ... Durch die Dynamik interagierender Verarbeitungsprozesse und die unbestimmte Abschätzbarkeit von Erwartungen stellt sich Musikhören im übertragenen Sinn als "Problemlösungsprozess" dar, der dem Hörer bei der musikalischen "Informationsübertragung" eine aktive Teilnahme abverlangt. [Matt, S. 1] Gemeinsam ist allen Erklärungsversuchen den Begriff der "Wahrnehmung" über die Prozesse der Ordnung und Organistation von Elementbeziehungen zu beschreiben. Das Schaffen von "Ordnung" durch das Erkennen "sinnvoller" Strukturen sowie ihre adäquate Verarbeitung und Repräsentation ist ein Charakteristikum natürlicher Wahrnehmung. Das Erkennen und im übertragenen Sinn auch das "Problemlösen" bei der Auswahl und Anwendung passender Kategorien hängen von der Verfügbarkeit und geeigneten Repräsentation von Information ab. [Matt, S. 7].

Begriffe wie "Problemlösungsprozess" und "Erkennen sinnvoller Strukturen" klingen in den Ohren des Hörers Neuer Musik oder des historisch sensiblen Analytikers klassischer Musik seltsam vertraut. Folgt man etwa Leppers Darstellung des Kompositionsvorgangs als bestehend aus

- Hintergrund (Anlass der Komposition, außermusikalische Bestimmungen),

- Mittelgrund (Gesamtheit der kompositorischen Entscheidungen, Materialdisposition, Regeln, Skizzen, Gedanken, Regeln der evtl. individuellen "Sprache") und

- Vordergrund (Resultat des Arbeitsprozesses, also die erklingende Aufführung, das lesbare Notat etc.)

In dem Buch "Semiotics of Music" des Mathematikers/Musikers Guerino Mazzola wird die analytische Sichtweise auf die Spitze getrieben. Zwar postuliert er: ... music is communication, has meaning and mediates on the physical level between its mental and psychic levels.

Der physical level rückt dann allerdings sofort in den Vordergrund. Gute Gründe dafür gibt es zuhauf: allein schon die genaue Unterscheidung der physikalischen Ebene der erklingenden Töne als Luftschwingungen von der physikalischen Ebene des Notentextes im Hinblick auf semiotische Implikationen ist es Wert, mathematisch penibel untersucht zu werden.

Wenn allerdings in kunstvoller Weise ein mathematischer Apparat aufgebaut wird, um eine hierarchische Kette von "Semiotiken" im Sinne einer Hjelmslev stratification aufzubauen, um einen einzelnen Klavierton als stetig differentierbaren Isomorphismus zwischen offenen Umgebungen von MK (mental kernel) und PK (physical kernel) zu beschreiben ([Mazz 2]), so nimmt es nicht Wunder, dass die eigentlichen Kernfragen zur Musik nur am Rande in Form von Ausblicken berührt werden können.

Die ästhetische Wirkung eines Werkes der abendländischen Kunstmusik hat sicherlich einiges zu tun mit der lustvollen Freude des Menschen am erfolgreichen Problemlösen. Aber beschreibt man damit wirklich das, was Musik dem Menschen bedeutet?

Als Beispiel für die Schwierigkeit, Analyse mit kommunikativen Aspekten in Verbindung zu bringen, mag das 1984 entstandene Stück Dérive 1 von Pierre Boulez dienen. In der als "abschweifende Bemerkungen" bezeichneten Analyse von Thomas Bösche in [MK96] erfährt man, dass dem Stück 6 Hexachorde (in fester Oktavlage) zugrunde liegen. Die Akkorde ... werden zunächst in der Abfolge von I bis VI, zwischen den sechs Instrumenten heterophon aufgefächert, exponiert, im weitern Verlauf des Werkes jedoch von dieser Reihenfolge abweichend verwandt, .... In den beiden Teilen des Stückes beginnt dann sogleich eine Art "Vermischungsprozeß". Die Töne der einzelnen Akkorde überlagern sich allmählich. Dabei handelt es sich um einen stets fortschreitenden Vorgang, der zunächst in Form von "Vorwegnahmen" und "Echos" zu Überschneidungen einzelner oder mehrerer Töne führt... usw.

Selbst das Absolute Gehör dürfte daran scheitern, die Strukturierung der Töne zu den sechs Hexachorde zuwege zu bringen, geschweige denn die Übergänge hörend nachzuvollziehen. Diese genotypischen Strukturmerkmale bleiben somit dem Phänotyp der erklingenden Musik gänzlich verborgen. Andererseits gehören sie zum Vordergrund der Komposition. Ist damit nicht die Konstruktion des Mittelgrundes und damit das "Verstehen" des Stückes zum Scheitern verurteilt? Die Versicherung, dass die genaue Kenntnis des Wie einer Komposition keineswegs notwendige Voraussetzung zum "Verstehen" sei, wirft die Frage auf, inwiefern der Genotyp den Phänotyp so beeinflusst, dass dennoch auf den Mittelgrund geschlossen werden kann. Gelingt diese Bezugnahme nicht, so bleibt in obigem Beispiel die Disposition der Tonhöhen reine Konstruktionshilfe und ist beliebig austauschbar. Über deren ästhetischen Wert (und die in mir induzierte Wirkung) wird somit gar nichts ausgesagt, wie Boulez übrigens selbst formuliert: Meiner Meinung nach erkennt man das Metier besonders daran, dass die Ökonomie der Mittel auf ihren höchsten Stand gebracht ist. Was allerdings die Ideen nicht unbedingt wertvoll macht. [Boulez, S. 187]. Wodurch wird aber eine Idee wertvoll? Während die Analyse den Genotyp an Hand des Notentextes explizieren kann, tut sie sich Schwer damit, die Verbindung zum Phänotyp herzustellen. Sie gerät also in einen Erklärungs-notstand, wenn sie das Werk aus sich selbst heraus "erklären" will.

2. Abendländische Kunstmusik

Die oben angesprochene Verdeckung des Genotyps durch den Phänotyp mag als spezifisches Problem der "Neuen Musik" erscheinen. In tonaler Musik wird dieses Problem in der Regel weit weniger erlebt. Begründet wird das üblicherweise mit etwa folgender Argumentation:

Die Tonalität - das ist erst wirklich deutlich geworden, als man sich zu Beginn des Jahrhunderts von ihr abwandte- war mehr als ein System, in dem lediglich Tonhöhen und Tonhöhenkomplexe hierarchisch geordnet waren. Wenn man die drei oben erwähnten Schichten möglicher Komposition (Material - Struktur - Form) der Betrachtung der Tonalität zugrundelegt, werden erst ihre vielfältigen Verflechtungen spürbar. Denn mit der Ordnung von Tonhöhcn gehen auch metrische und rhythmische Ordnungen einher, sich gegenseitig bedingend und unterstützend .... Vor allem ist hervorzuheben, daß nahezu alles, was in der Detailstruktur steckt, für den Hörer auch wahrnehmbar wird: Deshalb läßt sich in der traditionellen Musik Struktur nicht so deutlich von Form trennen wie in der entwickelten gegenwärtigen Musik; sie stehen dort wie eins für das andere. [Gies]

Doch hat sich die abendländische Musik langsam erst zur oben angedeuteten Tonalität entwickelt. Der Übersicht halber sei deshalb an dieser Stelle ein kleiner Exkurs eingefügt, der diese Entwicklung der Musik hin zur abendländischen Kunstmusik in gröbsten Zügen skizziert:

In einem langwierigen über Jahrhunderte sich erstreckenden Prozess hat sich der gregorianische Choral langsam hin zur Mehrstimmigkeit entwickelt. Beteiligt an dieser Entwicklung waren die von Blaukopf ([Blau]) so eindrücklich beschriebenen Mechanismen der christlichen Entsinnlichung, aber auch das Zusammentreffen der aus orientalischen Ursprüngen stammenden Gregorianik während ihrer Ausbreitung in die Länder nördlich der Alpen mit der "germanisch-keltischen" Klanglichkeit. Gerhard Nestler spricht in diesem Zusammenhang gar vom "Klang als Vater der Mehrstimmigkeit". Festzuhalten bleibt, wie wenig zu dieser Zeit die Musik mit ihren späteren Entwicklungen und unserer heutigen Auffassung zu tun hat; mit Bezug auf die Organa des berühmten Perotinus zu Notre Dame, Paris (erste Hälfte des 13. Jahrhunderts), schreibt Wörner:

Über den einzelnen lang ausgehaltenen Cantus-firmus-Tönen (weit über 100 Takte einer modernen Übertragung) wird ein "Naturklang" errichtet aus Quint, Quint-Oktav oder Quart, Quart-Oktav, der verziert, melodisch ausgefüllt und umspielt wird. Den einzelnen Stimmen sind kleine Motive zugeteilt; im Wechselspiel der verschiedenen Stimmen und durch das alternierende Ineinandergreifen der Motive entsteht eine klanglich-rhythmische Einheit. Mit dem Wechsel der Cantus-firmus-Töne tritt jeweils ein neuer Klangbereich ein. Vorwiegend statische, spannungslose Klangauffassung. [Wö, S. 122 ff].

Man bedenke, dass zwar die bis zu vier Stimmen der Organa Perotins schon mit Hilfe der Mensuralnotation synchronisiert wurden, die frühen zweistimmigen Organa etwa des Klosters St. Martial de Limoges jedoch ebenso wie die gregorianischen Choräle eine sehr freie und "schweifende" Zeitgestaltung besaßen. Strukturierte Melodien gab es nicht. Die Musik war ausschließlich klanglicher Träger des heiligen Wortes. Die Tonfolgen wurden mündlich überliefert, wobei die einzelnen Melodiebausteine quasi improvisatorisch, evtl. unterstützt durch Handbewegungen des Cantors (die Neumen), aus dem Gedächtnis im Zusammenhang mit dem Text abgerufen wurden.

Dass die so entstandene und später ausschließlich erklingende mehrstimmige abendländische Musik als einzigartiger Sonderfall in der Geschichte angesehen werden muss, liegt wohl auch in der ungeheuren Komplexität dieser Musik begründet, wie sie sich z.B. kurze Zeit später in der isorhythmischen Motette oder den Polyphonien der franko-flämischen Meister zeigt. Daran wird der Übergang zur frisch erfundenen Notenschrift einen nicht geringen Anteil haben, wie Max Weber feststellt:

Ein irgendwie kompliziertes musikalisches Kunstwerk ... ist ohne die Mittel unserer Notenschrift weder zu produzieren noch zu überliefern noch zu reproduzieren; es vermag ohne sie überhaupt nicht irgendwo und irgendwie zu existieren, auch nicht etwa als interner Besitz seines Schöpfers. ([Blau], S. 179).

Andererseits:

Der Durst nach Genauigkeit tötet die Genauigkeit: die noch so sprudelnde musikalische Realität verliert, wenn sie einmal auf dem Papier mundtot gemacht ist, ihre psycho-physiologische Faszination; von daher das Defilé der immer üppiger werdenden "musikalischen Sprachen" - unweigerliches Synonym immer mehr um sich greifender Dekonstruktionen ... [Charles, S. 117]

Seit dem 14. Jahrhundert wandelte sich nun die zyklische Zeitauffassung der Agrargesellschaft immer mehr zu einem linearen Zeitbegriff ([Blau], S. 34), der eine Gliederung und schließlich Formung des musikalischen Ablaufs mit Anfang und Ende erheischt. Durch die am Ende des 16. Jahrhunderts auftretende Monodie und die um sich greifende akkordharmonische Musikauffassung wandelt sich die Musik im 17. Jahrhundert schließlich zur neuzeitlichen Gestalt der Darbietungsmusik. Erst jetzt spricht man von Takt, Repertoire, Dur/Moll-Tonalität etc. Blaukopf spricht in diesem Zusammenhang von einer Mutation der Musik [Blau, S. 180]. Der schon weit vor dem 14. Jahrhundert gelegte Keim der Autonomie der Musik (durch die Abspaltung von der ursprünglichen Einheit mit Wort und Tanz) wird dann später von Beethoven zur vollen Entfaltung gebracht und führt zu dem, was wir heute als autonome abendländische Kunstmusik bezeichnen.

Insgesamt würde ich also das, was heute im summarischen Begriff "klassische Kunstmusik" mitschwingt, als Musik auffassen, die auf jeden Fall erst ab ca. 1600 entstanden ist und dann gut 300 Jahre später zur "tonalen Krise" führte. Das 20. Jahrhundert bemüht sich um Überwindung dieser Krise durch eine Neudefinition des musikalischen Materials, u.a. aufgrund analytischer Dissoziation der Musik und Resynthese der so gewonnenen "Parameter" auf neue Weise. Damit entsteht automatisch der Bedarf, die "Musik an sich" neu zu überdenken, also einer der Gründe für das Entstehen der vorliegenden Überlegungen: Das Fehlen jeglicher Vorgabe aesthetischer Vorentscheidungen ist inzwischen zum allgemeinen Horizont von Komponieren in unserer multikulturellen Welt geworden. Die gleichzeitige Präsenz vieler, sich logisch ausschließender musikalischer Systeme bedeutet in letzter Konsequenz die Auslöschung von deren selbstverständlicher ( und so vom Instinkt erfaßbaren) Verfügbarkeit. [Zender, S. 37].

Kommen wir noch einmal auf das Auftauchen der Schrift in der Musik zurück: "Mündliche Tradition" heißt direkte Übertragung vom Lehrenden auf den Lernenden; die Musik wird gleichzeitig körperlich, seelisch und geistig weitergegeben in einem mimetischen Vorgang, der keine abstrakten Zeichen verwendet. Gestalt und Sinn der Gestalt werden ungeschieden vermittelt; sie treten niemals auseinander. So kann es auch keine Veränderungen der Überlieferung geben. Das, was die Griechen "poiesis" und "mimesis" nannten und was in der lateinischen Kultur des Mittelalters mit "productio" und "imitatio" übersetzt wurde, bildetet eine Einheit. Diese Einheit wird durch die Erfindung der Notation, das heißt einer Schrift, aufgebrochen. Aufzeichnung heißt Akzentuierung, Verkürzung, Abstaktion. Jeder Aufzeichnende setzt andere Akzente, sieht die Fülle des realen Vorganges von einer anderen Seite; es entstehen sofort Widersprüche zwischen den Aufzeichnenden. Darüber wird diskutiert - bis zu dem Punkt, an dem die Diskussion mehr Interesse absorbiert als die Weitergabe der Gestalt. Die Musik ist nun zum Objekt geworden. [Zender, S. 64].

Diskurs und Sprachspiele werden uns weiter unten noch beschäftigen. An dieser Stelle ist es wichtig, die durch Schrift und Auffassen der Musik als "Text" forcierte Abstaktion und Hinwendung zum Analysierbaren und Diskutierbaren zu bemerken.

Eines der tiefsten Symbole für diese krisenhafte allmähliche Verwandlung der europäischen Geistigkeit ist die Figur des Ritters von der traurigen Gestalt. Don Quijote will all die großartigen, christlich-heroischen Ideale, die er in seinen alten Ritterbüchern findet, buchstabengenau in einer veränderten Welt realisieren. Seine Lächerlichkeit entspringt seiner Weigerung, eine Differenz zwischen der Zeit des Textes und der eigenen Zeit anzuerkennen. Um am Ende zu "Alonso Quijano, dem Guten", zu werden, muß er nicht seinen Idealen wohl aber dem Text der Bücher abschwören - jenen Schriften, die nichts als Verwirrung über ihn und die Welt gebracht haben. So wendet er sich von der "imitatio" ab und der "productio" zu: der Selbstverantwortung, der "Individuation". [Zender, S. 63]

Dieser in der Tonalität angelegte Prozess der Individuation (mit ihrem Höhepunkt in der Romantik) wird ja auch als der selbstzerstörerische Keim der tonalen Musik angesehen.

Das bisher gesagte zusammenfassend: Die logisch-analytische Auffassung von Musik, wie sie etwa durch die Begriffe Variation, Durchführung, Kontrapunkt und so weiter repräsentiert wird, ist ein entwicklungsgeschichtliches Spätprodukt. "Musikalische Logik" im Sinne Hugo Riemanns oder das "synthetische Hören" im Sinne Besselers sind Errungenschaften der europäischen Musikkultur des 18. Jahrhunderts. [Blau, S. 165] Blaukopf fährt wie folgt fort, dabei eine völlig andere Herangehensweise an Musik andeutend:

Solche analytisch-synthetische Hörweise hat sich jedoch gegenüber anderen Hörweisen keineswegs global durchgesetzt. Andere Hörweisen, die auf Analyse und Synthese weitgehend Verzicht leisten, sind nach wie vor in der Gesellschaft fest verankert, und im Bereich der Unterhaltungsmusik sind sie, wie man weiß, sogar noch vorherrschend.

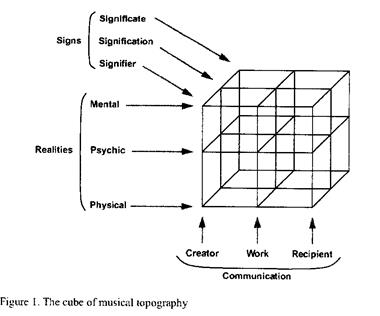

Hinweise auf "etwas Anderes" gibt es auch an anderer Stelle in Hülle und Fülle. Schon auf der ersten Seite von [Mazz1] gibt es folgende Abbildung, mit der das Feld der Musiksemiotik abgesteckt wird:

Damit stellt Mazzola die Musiksemiotik in einen genügend weiten Rahmen, der die Komplexität des Gegenstandes durchaus abbildet. Dies wird bestärkt durch Sätze wie diese: he Denotator system has its very strict limits and requires a supersystem of connotation to grasp deeper layers of meaning. ... it became evident that the Denotator system is only a signifier surface pointing at interpretative, performative, and emotional resp. social meaning. [Mazz1, S. 38]

Der ontologische Ansatz erforscht Syntax und Semantik am Objekt des Kunstwerks selbst. Jedoch:

Beim "Verstehen" handelt es sich nicht nur um die Prüfung der syntaktischen Anordnung von Zeichen, sondern auch um eine auf Wissen gestützte "Interpretation" von Relationsgefügen im Sinne eines Abgleichs mit internen Strukturen. Das eingesetzte Wissen ist dabei nicht immer aus den empfangenen Informationen herleitbar, sondern wird z.B. auch über den sozio-kulturellen Kontext bestimmt. [Matt, S. 4]

Genauer: Im Gegensatz zu sprachlichen Zeichen besitzen musikalische Zeichen keine eindeutig abbildende Funktion und können nur in definierten Kontexten mit der Kommunikativität sprachlicher Zeichen verwendet werden. Musikalische Denotate sind zudem selbstreferentiell in bezug auf ihre eigene Erscheinungsform sowie der Beziehungen innerhalb ihres Systems. Durch diese semantische Offenheit sind musikalische Zeichen frei für jede "inhaltliche" Belegung, deren Sinn und "Bedeutung" erst durch den Hörer zugewiesen wird. [Matt, S. 5]

Dieses letzte Zitat hört sich an wie eine Umschreibung der "analogen" Kommunikation bei Watzlawick [Waz]. Tatsächlich wird darauf weiter unten im zitierten Text - und auch im vorliegenden - Bezug genommen.

3. Der "anthropologische" Ansatz

Ein Einstiegspunkt wird etwa durch die Kommunikationstheorie von Watzlawick geliefert. Dort steht die pragmatische Komponente der Kommunikation (neben Syntax und Semantik bzw. Sigmatik) im Mittelpunkt der Diskussion. Soziales und Kulturelles werden nicht durch Dinge, sondern durch Beziehungen konstituiert. [Fuchs2, S. 27]. Der Mensch im Mittelpunkt von Kunst und Kultur, dazu die heutige "Befindlichkeit" der Gesellschaft, wie sie sich z.B. im Begriff der Postmoderne niederschlägt, dies umreisst in etwa die Begrifflichkeit des "antropologischen" Ansatzes.

Kommunikation ist eng verbunden mit Wahrnehmung. Die zunächst als Ganzheitlich gedachte undifferenzierte Wahrnehmung "der Welt" als "Erlebnisstrom" wird durch Auswertung von Handlungen und deren Folgen (unter Einsatz der menschlichen Sensorik wie Sehen, Hören, Fühlen, .. ) differenziert und mit Bedeutung belegt. Dabei entwickelt sich eine Vorstellung von den fünf Sinnen und es findet eine Spaltung der Welt in Subjekt (Ich) und Objekt (das Außen) statt. Bedeutungszumessung und ihre Vergegenständlichung ... sind Teil eines "sich ins Verhältnis setzen" des Individuums zu seiner Lebenssituation und zu sich selbst. [Schmuck]

Die ... sensorische Semantik erfüllt die Funktion, entsprechende symbolische Mittel und Zurechnungsmuster zur Verfügung zu stellen, durch die eine bestimmte Klasse von Erfahrungen überhaupt erst auf Körperpartien, Organe, Modalitäten, Bewegungen, Inneres und Äußeres etc. bezogen werden kann und durch die die entsprechenden Vorgänge überhaupt erst zu spezifischen Informationen werden können. Entsprechende individuelle und kollektive Wissensbestände als Korrelat dieser Semantik gestatten dann die Thematisierbarkeit von Wahrnehmungen und die Möglichkeit, anhand sprachlicher und nichtsprachlicher Mittel auf Wahrnehmungen zu verweisen, eigenes Wahrnehmen zu beschreiben wie auch andere aufzufordern, sich bestimmte perzeptive Erfahrungen zu verschaffen. Durch die wechselseitige Zurechnung von Wahrnehmungen und die Unterstellung, was man selbst wahrnehme, könnten auch andere so erleben, ergeben sich überhaupt erst entsprechnde Reziprozitäseffekte. Beispiele etwa aus Sozialisationspraktiken, die speziell die Wahrnehmung betreffen ("Ich sehe was, was Du nicht siehst", "Blinde Kuh") zeigen, dass ein diesbezügliches Wissen, die zugehörigen Fertigkeiten und die jeweiligen Reziprozitätserwartungen erst aufgebaut werden müssen. "Blinde Kuh" kann man erst spielen, wenn man gelernt hat, dass man auch dann gesehen wird, wenn man selbst nicht sehen kann. [Loe S. 13].

Semantik entsteht also aus Wahrnehmung durch Handeln in einem spezifischen Kontext, die Syntax (das Vorher/Nachher, Regeln der Kombinierbarkeit etc.) ergibt sich aus den dem Menschen eigenen sensorischen Bedingungen der Wahrnehmung und aus den Handlungsmöglichkeiten. Wird nun Semantik kommuniziert, so ist man auf die Übermittlung von Zeichen angewiesen. Der Empfänger muss die Nachricht erfolgreich im Kontext seiner Lebenswelt auf ein Bezeichnetes zurückführen. Nun trägt aber der Vorgang der Kommunikation selbst zur Bildung des Kontextes bei und ist somit Teil des kommunizierten Zeichens. In diesem Sinne sucht sich die Semantik ihre Syntax. Die Bildung der Syntax erfolgt analog, ihre Verwendung ist digital. [Schmuck] (Zu den hier verwendeten Begriffen Digital und Analog siehe den Abschnitt Pragmatik.)

Dieser nichtlineare Zusammenhang macht deutlich, wie wir durch Kommunikation "uns selbst" und "die Welt" konstruieren.

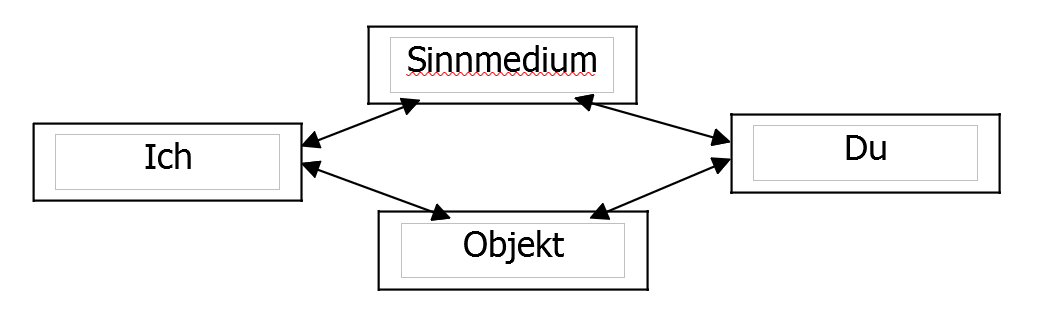

Der "Kontext" kann auch als "Sinnmedium" bezeichnet werden, im folgenden Zitat als "Zwischen" bezeichnet.

Im Sprechen (z. B. in einer Frage, aber auch in einer Behauptung) setze ich den Anderen als Mitsprechenden voraus; wenn der Andere ebenfalls tatsächlich spricht, so besteht das Verstehen offensichtlich darin, daß ein gemeinsamer Sinn zustande kommt, und die Gemeinsamkeit reicht gerade soweit wie das Verstehen "derselben" Sinngehalte. Von diesen, jedem zugänglichen Sinnerfahrungen her können wir Bubers Begriff des Zwischen präzisieren und definieren: Das Zwischen ist der in Gegenseitigkeit von Sprechenden bzw. sinnhaft Handelnden zugleich je gesetzte wie je empfangene Sinn, der einem jeden der Partner ganz, aber je verschieden zukommt.

Die jeweilige Verschiedenheit, in der das Zwischen den einzelnen Partnern zukommt, ergibt sich daraus, daß jeder unvertauschbare Erkenntnisvoraussetzungen mitbringt und daß es keine totale (univoke), sondern nur eine analoge Identität des Verstehens gibt. Der Sinn ist - trotz der Gemeinsamkeit und Übereinkunft - ein jemeiniger (ein Ausdruck von Edmund Husserl). Das räumliche Bild, das in dem Wort "Zwischen" angesprochen ist, meint gerade die oben definierte Gegenseitigkeit: das Gemeinsame stammt von keinem der Beteiligten allein, ist nicht rückführbar auf Ich oder Du. Es ist nicht "im" Einzelnen, sondern gerade die Beziehung, die der Einzelne in seinen jeweiligen Sinnvollzügen ist, aber so, daß der Andere diese Beziehung und diesen Sinnvollzug einerseits mitkonstituiert, anderseits a priori mit-voraussetzt. [Hein, S. 32]

Es ergibt sich somit eine Konstellation der folgenden Art:

4. Wahrnehmung

Der oben aufgezeigte Zusammenhang zwischen Sensorik und Semantik motiviert einen schärferen Blick auf die Wahrnehmung und deren biologische Grundlagen. Die Soziologie kann nicht darauf verzichten, die biologischen Aspekte musikalischen Verhaltens in Rechnung zu stellen. So muß der Versuch einer Deutung "magischer" Wirkungen der Musik in verschiedenen Kulturen scheitern, wenn er nur ideelle Momente (die sicherlich bedeutsam sind) berücksichtigt und wenn vom Einfluß der Musik auf das Vegetativum abgesehen wird. Die Wirkung akustischer Reize auf das der bewußten Kontrolle des Menschen entzogene vegetative Nervensystem bildet geradezu den Schlüssel zum Verständnis suggestiver Wirkungen. Die feststellbare Veränderung der Pulsfrequenz als Folge eines im Crescendo und Decrescendo abrollenden Trommelwirbels; die meßtechnisch feststellbare Anpassung der Atemfrequenz an ein wechselndes Tempo der Musik; die durch die Musik ausgelöste unbewußte motorische Aktion des Hörers - all das verweist auf die biologischen Grundlagen der von Musik ausgehenden Wirkungen. ... Manche Redensarten ("jemanden niederbrüllen", "Musik, die in die Beine geht") deuten diese Einheit [des Motorischen mit dem Musikalischen, H.-J. F.] heute noch an. Die Pose, die der musikalisch gebildete europäisch-abendländische Musikhörer bei der Darbietung eines musikalischen Kunstwerks einzunehmen sucht, läßt diese ursprüngliche Einheit von Musik, Atmung, Herzschlag und Bewegung leicht vergessen. [Blau, S. 167]

Mit der Auflösung der Tonalität rückte die Wahrnehmung als Ausgangspunkt der Kommunikation wieder stärker in den Vordergrund:

Musik wurde zu einem linearen Text, der Gefühle oder Gedanken ausdrückt. ... Die Geschichte der Musik dieses [20.] Jahrhunderts läßt sich lesen als eine Geschichte der Befreiung der Klänge von diesem die westliche Musiktradition prägenden Schema. Die neuen Seh- und Hörweisen in Bildender Kunst und Musik sind Ausdruck einer radikalen Veränderung in der Wahrnehmung. Es geht jetzt nicht mehr um die objektive Beschreibung einer Idee oder einer ästhetischen Gestalt, die sich von der sogenannten Wirklichkeit abhebt, sondern um die Art und Weise, wie Wahrnehmung geschieht, d.h., wie Phänomene für den Betrachter bzw. Hörer in Erscheinung treten. Damit sind auch die anthropologischen Konstanten der Wahrnehmung, ihre Rückbindung an den Körper, wieder von Interesse. Auch die Differenz zwischen Kunstwerk und Wirklichkeit, die Grenze zwischen Kunst und Leben, erweist sich nun als Konstruktion der Wahrnehmung selbst. [Bernd Schulz in Minard, S. 12].

Wie sehr die heutige Lebenswelt Einfluß hat auf unsere spezifische Art der Wahrnehmung und Erfahrung, beleuchtet der Erfolgsautor Michael Crichton auf seine Weise:

Meiner Ansicht nach hat es die neuzeitliche Welt dem Menschen erschwert, Wissen über sich selbst zu erlangen. Immer mehr Menschen leben in riesigen Stadtgebieten, umgeben von anderen Menschen und inmitten von Gegenständen, die aus der Hand des Menschen stammen. Die natürliche Welt als Quelle für die Wißbegier des Menschen über sich selbst gerät zusehends aus dem Blickfeld.

Überdies sind wir im Verlauf der letzten hundert Jahre zunehmend zum Leben in einer fremdbestimmten Welt übergegangen, in der elektronische Medien herrschen. Sie haben ein Tempo in unser Dasein gebracht, das dem Wesen des Menschen in jeder Beziehung fremd ist. Es ist atemberaubend, sich in einer Welt aus Zehn-Sekunden-Spots aufzuhalten, die uns - einer wie der andere- auffordern, etwas zu kaufen, zu tun , zu denken.

Ich vermute außerdem, daß uns dieser beständige Ansturm auf eine gewisse ungesunde Weise gefügig gemacht hat. Abgeschnitten von allem, nicht nur von unmittelbarer Erfahrung, sondern auch von dem, was wir fühlen und empfinden, sind wir nur allzu leicht bereit, Standpunkte zu übernehmen, die man uns vorsetzt, Betrachtungsweisen, die nicht die unseren sind. ...

Ein Mensch, der nicht an unmittelbare Erfahrungen gewöhnt ist, kann dazu gelangen, daß er sie fürchtet. Wir sind erst bereit, ein Buch zu lesen oder eine Ausstellung in einem Museum zu besuchen, wenn wir die Besprechungen darüber gelesen haben, damit wir wissen, was wir denken müssen. Wir büßen das Vertrauen in die Kraft unserer eigenen Wahrnehmung ein. Wir wollen den Sinn der Erfahrung wissen, bevor wir sie machen. Wir fürchten uns vor der unmittelbaren Erfahrung und geben uns die größte Mühe, ihr aus dem Weg zu gehen. ...

Zu den schwierigsten Merkmalen unmittelbarer Erfahrung gehört, daß sie durch keinerlei Theorien oder Erwartungen gefiltert wird. Es ist schwer, etwas zu beobachten, ohne eine Theorie parat zu haben, die es erklären soll. Theorien aber haben den Haken, daß sie, wie Einstein sagte, nicht nur erklären, was beobachtet wird, sondern auch festlegen, was sich beobachten läßt. Wir gehen dazu über, auf unsere Theorien gestützte Erwartungen zu entwickeln, und häufig treten diese Erwartungen zwischen uns und das Erlebnis.

[Crich, S. 311 ff]

Zurück zur Musik:

Wenn wir erfahren wollen, was Musik heute sein kann, so müssen wir an dem elementarsten Punkt ansetzen, an dem Musik den Menschen trifft: in der akustischen Wahrnehmung. Nach allem Gesagten ist es klar, daß der moderne Mensch nur die Chance hat, Musik wieder wirklich aufzunehmen, wenn es ihm gelingt, die Wahrnehmung seiner Sinne zu reinigen von der unglaublichen Verschmutzung, die im Fall des Gehörsinnes nicht einmal primär durch den Lärm der modernen Zivilisation hervorgerufen wird, sondern durch das sanfte Gift dauernder akustischer Infiltration - und zwar einer Art von Infiltration, die nicht mehr voll verarbeitet werden will. Demgegenüber ist die Anstrengung, wieder bewußt zu hören, die Grundlage für alles weitere; nicht an das Was, sondern an das Wie des Hörens ist hier gedacht. [Zender1, S. 44].

Für Hans Zender ergibt sich:

Musik kann heute sein ein Weg zur Erfahrung von Wirklichkeit durch die Reinigung und Neudefinition der Wahrnehmung im Horizont der im musikalischen Kunstwerk erscheinenden universalen Zeit. [Zender1, S. 53].

5. Pragmatik

Jede Kommunikation hat einen Inhalts- und einen Beziehungsaspekt, derart, daß letzterer den ersteren bestimmt und daher eine Metakommunikation ist. [Watz, S. 56]. Dieses zweite der fünf bekannten Axiome von Watzlawick betont noch einmal den Handlungscharakter von Kommunikation: nicht (nur) die übermittelte Information ist wichtig, sondern der durch den Akt der Kommunikation etablierte Kontext. Der Mensch kommuniziert, um seine Einbindung in ein (soziales) Gefüge zu definieren, verändern, erlangen. [Schmuck]. Dies ist auch der "Sinn" musikalischer Kommunikation.

Um den Beziehungsaspekt von Kommunikation ein wenig zu erläutern, hier ein Auszug aus [Watz, S. 83 ff]:

Wie wir bereits gesehen haben, setzen sich Menschen im Beziehungsaspekt ihrer Mittteilungen nicht über Tatsachen außerhalb ihrer Beziehung auseinander, sondern tauschen untereinander Definitionen ihrer Beziehung und damit implizite ihrer selbst aus. Diese Ich- und Du-Definitionen haben ihre eigene hierarchische Ordnung. Angenommen, A offeriert B eine Definition seiner selbst. A kann dies auf verschiedene Art und Weise tun, doch wie immer er seine Mitteilung auf der Inhaltsstufe formulieren mag, der Prototyp seiner Mitteilung wird auf der Beziehungsstufe immer auf die Aussage "So sehe ich mich selbst" hinauslaufen. Es liegt in der Natur der menschlichen Kommunikation, daß B nunmehr drei Wege offenstehen, darauf zu reagieren, ....

B kann als erstes A's Selbstdefinition bestätigen, indem er A in der einen oder der anderen Weise mitteilt, daß auch er A so sieht. ...

Die zweite mögliche Reaktion von B auf A's Selbstdefinition ist, diese zu verwerfen. Verwerfung jedoch, wie schmerzhaft sie auch sein mag, setzt zumindest eine begrenzte Anerkennung dessen voraus, was verworfen wird, und negiert daher nicht notwendigerweise die Wirklichkeit des Bildes, das A von sich hat....

Die dritte Möglichkeit dürfte sowohl vom pragmatischen als auch vom psychopathologischen Standpunkt aus die wichtigste sein. Es ist das Phänomen der Entwertung der Selbstdefinition des anderen, die sich wesentlich von der Verwerfung unterscheidet. .... Laing zitiert William James, der einmal bemerkte: "Eine unmenschlichere Strafe könnte nicht erfunden werden, als daß man - wenn dies möglich wäre - in der Gesellschaft losgelassen und von allen ihren Mitgliedern völlig unbeachtet bleiben würde". Es ist wohl kaum zu bezweifeln, daß eine derartige Situation zum "Selbstverlust" führen würde. Die Entwertung ... hat nichts mehr mit der Wahrheit oder Falschheit - sofern diese Begriffe hier überhaupt anwendbar sind - von A's Selbstdefinition zu tun; sie negiert vielmehr die menschliche Wirklichkeit von A als dem Autor dieser Definition. Mit anderen Worten, während eine Verwerfung letztlich auf die Mittteilung "Du hast in deiner Ansicht über dich unrecht" hinausläuft, sagt die Entwertung de facto: "Du existierst nicht."

Im weitern Verlauf obiger fiktiver Kommunikation reagiert natürlich A auf die Reaktion von B und der seinerseits darin enthaltenen Definition seiner selbst usw. Man betrachte einmal unter diesem Aspekt die Kommunikation des Komponisten mit seinem Publikum (und diejenige des Publikums mit "seinen" Komponisten, deren Reaktion darauf usw.; hierbei spielt natürlich die im dritten Watzlawick'schen Axiom angesprochene Interpunktion der Ereignisse eine Rolle, also die alte Frage nach dem Ei und der Henne).

Ein nützlicher Begriff aus [Watz] ist der der analogen bzw. digitalen Kommunikation. Digitale Kommunikation begegnet uns dort, wo denotative Aussagen zu Hause sind, etwa in der Wissenschaft. Symbole und Zeichen besitzen eine evtl. durch Konvention festgelegte (und daher wandelbare und "unsichere") Semantik sowie eine genau definierte und vielschichtige Syntax. Zeichen lassen sich nach bestimmten Regeln kombinieren und umordnen, und ergeben so neue (meist denotative) Aussagen. Sprache (als Text, losgelöst vom realen Sprechen) ist digitale Kommunikation.

Analoge Kommunikation dagegen stellt Ähnlichkeitsbeziehungen her und ist daher sehr viel weniger genau, ermangelt einer eindeutigen Syntax, besitzt jedoch andererseits den Vorteil, sich durch unmittelbare Erfahrungen aus der Lebenswirklichkeit ausdrücken zu können und daher oft mit geringem Aufwand komplexe Sachverhalte übermitteln zu können. Als Beispiel möge das Hören einer unbekannten Sprache dienen, die man etwa im Radio vernimmt. Obwohl man "nichts versteht" (auf digitaler Ebene), kann man doch relativ leicht erkennen, ob sich etwa Personen streiten, ruhig und gelassen miteinander diskutieren oder etwa innig zugetan sind. Kommt dann noch die Möglichkeit hinzu, Gebärden und Körpersprache zu beobachten, so kann oft sehr detailliert auf den Inhalt der Kommunikation geschlossen werden.

Analoge Kommunikation hat ihre Wurzeln offensichtlich in viel archaischeren Entwicklungsperioden und besitzt daher eine weitaus allgemeinere Gültigkeit als die viel jüngere und abstraktere digitale Kommunikationsweise. ... Es besteht kein Zweifel, daß die meisten, wenn nicht alle menschlichen Errungenschaften ohne die Entwicklung digitaler Kommunikation undenkbar wären. Dies gilt ganz besonders für die Übermittlung von Wissen von einer Person zur anderen und von einer Generation zur nächsten. Andererseits aber gibt es ein weites Gebiet, auf dem wir uns fast ausschließlich nur der analogen Kommunikationsformen bedienen, die wir von unseren tierischen Vorfahren übernommen haben. Dies ist das Gebiet der Beziehung. [Watz, S. 63]. Eine Geste oder eine Miene sagt uns mehr darüber, wie ein anderer über uns denkt, als hundert Worte. [Watz, S. 64].

Digitale Sprache hat, um es nochmals zu erwähnen, eine logische Syntax und ist daher höchst geeignet für denotative Kommunikationen auf der Inhaltsebene. Während der Übersetzung von analogen in digitale Mitteilungen müssen also logische Wahrheitsfunktionen eingeführt werden, die im Analogen fehlen. Dieses Fehlen macht sich vor allem im Fall der Negation bemerkbar, d.h. es gibt keine Analogie für das digitale "nicht". Während es relativ einfach ist, durch eine drohende Haltung die analoge Mitteilung "Ich werde dich angreifen" zu machen, ist die Mitteilung "Ich werde dich nicht angreifen" äußerst schwierig zu signalisieren. Hierbei pflegen wir uns der digitalen Sprache zu bedienen, wobei allerdings immer fraglich bleibt, ob der andere unseren Worten glaubt. [Watz, S. 98].

Es scheint auf der Hand zu liegen, dass Musik ihre Mitteilungen auf der analogen Ebene vorbringt. Der weiter oben erwähnte logisch-analytische Aspekt, den die abendländische Kunstmusik der letzten Jahrhunderte entwickelt hat und der nun als digitaler Teil der Kommunikation aufgefasst werden kann, scheint allerdings manchmal den Blick dafür zu verstellen. Eine Doppelfuge von Bach vermag auch denjenigen zu ergreifen, der das Auftreten des zweiten Themas gar nicht bemerkt. Der veränderte "Klang" teilt sich dem Hörer jenseits des analytischen Aspekts dennoch mit. Ähnlich dürfte es sich mit dem weiter oben erwähnten Stück Dérive 1 von Boulez verhalten. Die Hexachorde sind digitale Information, die sich einer Dekodierung jedoch sträubt. Das eigentlich Wichtige spielt dagegen sich auf der analogen Ebene ab, deren Übersetzung in die digitale Form eines analytischen Textes durchaus scheitern kann, ja sogar häufig scheitern muß.

Um den Zusammenhang mit früher Gesagtem herzustellen, sei hier noch einmal das folgende Zitat wiederholt (siehe Seite 9):

Im Gegensatz zu sprachlichen Zeichen besitzen musikalische Zeichen keine eindeutig abbildende Funktion und können nur in definierten Kontexten mit der Kommunikativität sprachlicher Zeichen verwendet werden. Musikalische Denotate sind zudem selbstreferentiell in bezug auf ihre eigene Erscheinungsform sowie der Beziehungen innerhalb ihres Systems. Durch diese semantische Offenheit sind musikalische Zeichen frei für jede "inhaltliche" Belegung, deren Sinn und "Bedeutung" erst durch den Hörer zugewiesen wird. [Matt, S. 5]

6. Kultur

Max Fuchs zeigt den Zusammenhang von Wahrnehmung, Handeln, Erleben, Kunst und Kultur in folgender Weise auf:

.... [Es] gilt auch für die Sinne die von Plessner ... ausgearbeitete Überlegung, dass der Gundmodus des menschlichen Lebens seine Reflexivität ist: Der Mensch sieht, hört, spürt, riecht etc. einen Gegenstand oder Prozess; gleichzeitig erlebt er sich selbst als Sehenden, Hörenden, Spürenden etc. Diese sinnlichen Prozesse werden in ästhetisch-künstlerischen Kontexten auf besondere Weise "kultiviert". [Fuchs1, S. 9]

In der künstlerischen Expressivität finde ich mich mit meiner eigenen Emotionalität als Teil des Gattungswesens Mensch wieder. Die Partikularität des Individuums wird im Erleben der Allgemeinheit der Gattung aufgehoben. [Fuchs1, S. 5]

Kultur hat aber auch mit Wissen zu tun, wie Lyotard expliziert:

Aber weit entfernt, dass unter dem Terminus des Wissens einzig eine Menge von denotativen Aussagen verstanden würde, zählen ebenso die Ideen vom Machen-Können (savoir-faire), Leben-Können (savoir-vivre), Hören-Können (savoir-écouter) usw. dazu. Es handelt sich also um eine Kompetenz, die über die Bestimmung und Anwendung des einzigen Wahrheitskriteriums hinausgeht und sich auf jene der Kriterien von Effizienz (technische Qualifikation), Gerechtigkeit und/oder Glück (ethische Weisheit), klanglicher und chromatischer Schönheit (autitive und visuelle Sensibilität) usw. ausdehnt. So verstanden ist das Wissen das, was jemanden befähigt, "gute" denotative Aussagen hervorzubringen, aber auch "gute" präskriptive, evaluierende usw. [Lyo, S. 64]

... Der Konsens, der es erlaubt, ein solches Wissen abzugrenzen und zwischen dem, der weiß, und dem, der nicht weiß (der Fremde, das Kind), zu unterscheiden, macht die Kultur eines Volkes aus. [Lyo, S. 66]

Welchen Stellenwert besitzt nun Kultur für den menschlichen Alltag?

Die anthropologische Sichtweise liefert ... eine Reihe fundamentaler Kulturfunktionen. ... Kulturfunktionen sind etwa die folgenden:

- Entwicklung von Zeitbewusstsein im Hinblick auf Vergangenheit und Zukunft,

- Entwicklung von Raumbewusstsein,

- Identitätsbildung von Personen und Gruppen,

- Herstellung und Aushalten von Pluralität,

- Angebot von Deutungen und Deutungsmustern, Weltbildern,

- Symbolisierung von Gemeinschaftserfahrungen,

- Angebote für Lebensführungen und Lebensbeschreibungen (Biographie),

- Angebot von Lebensstilen ....

- De-Legitimation von Prozessen in den gesellschaftlichen Bereichen der Politik, des Marktes, der Gemeinschaft, des Rechts etc.,

- Reflexivität je aktueller Formen von Sittlichkeit und Moral,

- Selbstbeschreibung von Einzelnen, Gruppen, Gesellschaften, Zeitabschnitten, Selbstbeobachtung,

- Angstbewältigung angesichts gesellschaftlicher oder individueller Risiken,

- Integration.

Viele dieser Kulturfunktionen werden schon seit jeher durch Musik wahrgenommen, wie ein kurzer Streifzug durch die Menschheitsgeschichte zeigt:

Musik gibt es seit mindestens 200 000 Jahren (belegt durch Pfeifen). Schon im Aurignacien (vor ca. 60 000 Jahren, zweite Hälfte der letzten Eiszeit, Crô-Magnon-Mensch) gibt es Pfeifen mit Grifflöchern und Spaltpfeifen. [Wö, S.21ff] Musik war in allgemein gesellschaftliche Tätigkeiten eingebunden, in Arbeit und Kult. Ziel war die Beherrschung und Aneignung der fremden und kaum bekannten Natur. Erkennen, Lernen, Wissenserwerb und -weitergabe führt zur freien Kombination der Dinge in der Welt, zum Spielen. [Blau, S 8ff] Wie "ernst" und existentiell dies Spielen allerdings war, wird verdeutlicht an (unserer heutigen Vorstellung von) dem magischen Musikdenken: im Fall des Schlagens auf eine Trommel erzeugt der motorische Impuls ein erwartetes hörbares Resultat. Beim Blasen in eine Knochenröhre allerdings wird kein hörbares Resultat erwartet, der erklingende Ton muss wohl die Antwort von etwas Lebendigem sein, etwa einem Geist oder Dämon. [Sachs 1940 in Blau, S. 19]

Altchina [Wö, S. 38ff]:

Bis in die Zeit der mythischen fünf Kaiser (3. Jahrtsd. v.C.) läßt sich die Kosmologie zurückverfolgen. Sie beruht auf der Zahl und ordnet die Verbindung zwischen Musik, Kosmos, Natur und Menschenleben. Es wurde ein Grundton festgelegt (gelbe Glocke), der nach jedem Sturz einer Dynastie neu bestimmt wurde. Von ihm ausgehend gab es die 5, später 12, Lü (Gesetz), die das gesamte Weltbild ordneten. Aus einer Auswahl der 12 Lü wurde eine Tonleiter gebildet.Ägypten [Wö S.44ff]:

Schon im alten Reich (2800-ca.2160 v.C.) gab es eine hochentwickelte Musikpflege mit Berufsmusikern. Primitive Mehrstimmigkeit, antiphonale Kultgesänge, Bogenharfen, Flöten, Trompete. Sängerschulen im neuen Reich (1580-332, Eroberung durch Alexander den Großen).Sumerische Kultur, Babylonien, Assyrien, Kleinasien, Syrien [Wö S. 45ff]:

Ab 3000 v.C. Musik steht immer in Zusammenhang mit dem gesprochenen oder gesungenen religiösen Wort. Blütezeit des Instrumentariums in der Ur I-Zeit (2350 - 2150): Leier, Harfe, Klangstäbe... Berufsmusiker(-innen) z.T. im Priesterrang.Palästina [Wö S.46ff]:

1700 v.C. - 70 n.C. (Ältere) Zeit der Patriarchen und Richter: Singen, Spielen und Tanzen sind Gemeingut des ganzen Volkes wie bei den Naturvölkern. Vor allem sind die Frauen die Träger der musikalischen Kultur. Der Charakter der Musik ist hymnisch, pathetisch.Griechenland [Wö 49ff]:

Ab 2600 (frühminoische Zeit Kretas) bis um 350 v.C. Bis heute wirksame Vorstellungs- und Denkweisen:- Musiké: Musik als Idee (im Dienste der Dicht- und Tanzkunst). Musik durchdringt den ganzen göttlich-menschlichen Lebensraum. Künstlerisches Erleben und ethisch bildende Kräfte sind untrennbar in einer Einheit verwachsen.

- griechische Tragödie.

- Lehre vom Ethos und der Katharsis.

- Musikwissenschaft.

Hellenismus [Wö S.63ff]

Alexander der Große - Kaiser Augustus (336 v.C. - ca. 14 n.C.)Zerfall der Musiké: Unterscheidung zwischen Musik (Melos), Wort (Logos) und Tanz (Rhythmos). Erst jetzt kann man von Musik im Unterschied zu Dichtung sprechen. Ästhetische Auffassung der Musik neben ethischer Auffassung. Einreihung der Musik ins Quadrivium (Arithmetik, Geometrie, Astronomie und Musik) im 1. Jahrh. v.C. mit seiner Gültigkeit für das gesamte Mittelalter.

Mittelalter [Wö S. 153]:

Theoretische Grundlage während des gesamten Mittelalters war die vom Römer Boethius (+524) geschaffene Dreiteilung der Musik- musica mundana ist die dem menschlichen Ohr nicht zugängliche Sphärenmusik.

- musica humana ist die Harmonie zwischen Leib und Seele.

- musica instrumentalis ist das Spiel der Instrumente, also die eigentliche Musik unserer Menschenwelt, aber sie ist nur eine Seinsart neben den beiden anderen.

Zurück zu unserer heutigen Zeit:

Der Kulturdiskurs ist wesentlich ein Diskurs des Unterschiedes - auch: des Unterschiedes zwischen hochfliegenden Plänen einer Humanisierung von Mensch und Gesellschaft und der traurigen Realität. [Fuchs2, S.25]

Wie diese komplexe und "virtuelle" Realität aussieht, wird von Fuchs wie folgt schlaglichtartig beleuchtet:

Die realen ökonomischen Warenbewegungen machten [1995] nur noch 1,6% der Geldbewegungen aus (Hübner 1998, S. 37). Es schwappen also gignatische (virtuelle) Finanzströme um die Welt, deren Quelle etwa die nicht eingesetzten Ölerträge sind, die in - oft hochspekulativen - Transaktionen das Wirtschafts-leben ganzer Staaten lahm legen können. [Fuchs2, S. 15]

Fuchs fährt fort:

Tatsache ist aber auch, dass "Kultur" als gemeinsame Lebensform, als System von geteilten Werten und Überzeugungen, die sich immer auch symbolisch und künstlerisch mitteilen, eine so starke Bedeutung für die Menschen hat, dass sie in der Tat oft zum Gegenstand von Angriffen und Unterdrückung werden. "Kultur" ist nicht das Harmlose, der schöne aber verzichtbare Schmuck, sondern das, was Leben und Identität entscheidend ausmachen. So auch Terry Eagleton (2001, S181f): Einerseits sind "die hauptsächlichen Probleme ... Krieg, Hunger, Armut, Krankheit, Verschuldung, Drogen, Umweltverschmutzung, die Entwurzelung ganzer Völker -, .... keineswegs besonders 'kulturell'". Aber: "Kultur ist nicht nur das, wovon wir leben. In erheblichem Maße ist sie auch das, wofür wir leben. Liebe, Beziehungen, Erinnerung, Verwandtschaft, Heimat, Gemeinschaft, emotionale Erfüllung, geistiges Vergnügen, das Gefühl einer letzten Sinnhaftigkeit - dies alles steht den meisten von uns im Grunde genommen näher als die Charta der Menschenrechte oder Handelsverträge." [Fuchs2, S.29]

Nachdem so viel über Kultur geredet wurde, fällt es merkwürdig schwer, diese in der heutigen Lebenswelt dingfest zu machen. Es gibt viele sich widersprechende und einander ausschließende Meinungen dazu, was "unsere" Kultur ausmacht. Wir leben in einer "multikulturellen" Zeit.

7. Postmoderne

Vielfalt der Kulturen und Weltanschauungen bringt Werteverlust, Verunsicherung und Orientierungslosigkeit mit sich. Lyotard benutzt den Wittgensteinschen Begriff des Sprachspiels, um diese Situation zu umreissen:

Die Frage des sozialen Zusammenhangs ist als Frage ein Sprachspiel, dasjenige der Frage, das unmittelbar demjenigen, der sie stellt, demjenigen, an den sie sich richtet und dem zur Frage gestellten Referenten eine Posititon zuteilt. Diese Frage ist also schon der soziale Zusammenhang. Andererseits ist es sicher, dass der sprachliche Aspekt in einer Gesellschaft, in der die kommunikative Komponente, sowohl als Realität wie als Problem, jeden Tag deutlicher wird, eine neue Bedeutung erhält, und dass es oberflächlich wäre, ihn auf die traditionelle Alternative des manipulierenden Sprechens oder der einseitigen Nachrichtenübermittlung auf der einen bzw. des freien Ausdrucks oder des Dialogs auf der anderen Seite zu reduzieren. [Lyo, S. 57]

Lyotard postuliert das "Ende der großen Erzählungen" des Abendlandes. Damit meint er die Sprachspiele, die als Meta-Erzählungen das "Wissen" legitimieren und die Motive und Erwartungen der abendländischen Geistesgeschichte formulieren. Z.B. ist die "Erzählung" von der fortschreitenden Humanisierung des Menschen für Lyotard mit Auschwitz zerstört worden. Weiteres Anhäufen von Wissen führt weder zu mehr Freiheit (siehe Auschwitz) noch zu mehr Vernunft noch zu mehr Verstehen als Voraussetzung für Wahrheit.

Es sind vor allem Theodor Adorno und Michel Foucault gewesen, die uns eine kritische Lesart der Moderne eröffnet haben. Bei aller Unterschiedklichkeit ihrer Vorgehensweisen eint sie eine Sichtweise, "die den Zivilisationsprozeß als einen Vorgang der technischen oder instrumentellen Rationalisierung begreift. ... Der Preis dieses epocheübergreifenden Rationalisierungsvorgangs wird deutlich, sobald das betrachtet wird, was Foucault 'dunkle Kehrseite', Adorno und Horkheimer die 'unterirdische Geschichte' der europäischen Modernisierung nennen: es ist die durch den rechtlichen Überbau bloß verdeckte Leidensgeschichte der fortschreitenden Disziplinierung und Unterwerfung lebendiger Subjektivität" (Honneth, 1988, S. 135). Das zentrale Problem dieser Moderne besteht gerade darin, daß in eine Welt scheinbar gesicherter zivilisierter Rationalität das "Dämonische", das völlig Irrationale, einbricht, "daß die Zivilisation ihrerseits das Antizivilisatorische hervorbringt und es zunehmend verstärkt", wie es Adorno so einprägsam formuliert hat. [Keupp, S. 2]

In der "Moderne" waren die Meta-Erzählungen noch in Kraft. Nun jedoch leben wir im Zeitalter der "Postmoderne".

Terry Eagleton, der in Oxford eine Professur für Kritische Theorie innehat, hat das postmoderne Lebensgefühl so beschrieben: "Wir befinden uns in einem Prozeß des Erwachens aus dem Alptraum der Moderne mit ihrer manipulativen Vernunft und ihrem Fetisch der Totalität - des Erwachens aus der Moderne in den lässigen Pluralismus der Postmoderne, jenes heterogene Sortiment von Lebens-Stilen und Sprachspielen, das auf den nostalgischen Drang verichtet, zu totalisieren und sich selbst zu legitimieren" (in "Times Literary Supplement" vom 20. Februar 1987). [Keupp S. 1]

Nun ist keineswegs die "Anything goes"-Mentalität die Alternative zur Moderne. Stattdessen bemüht sich die Postmoderne um Ausgleich und Vermittlung: Das ist es letzlich, wofür die Idee Postmoderne steht: eine Existenz, die völlig durch die Tatsache bestimmt und definiert ist, daß sie post ist (hinterher kommt) und überwältigt ist vom Bewußtsein, sich in einer solchen Lage zu befinden. Postmoderne bedeutet nicht notwendig das Ende, die Diskreditierung oder Verwerfung der Moderne. Postmoderne ist nicht mehr (aber auch nicht weniger) als der moderne Geist, der einen langen, aufmerksamen und nüchternen Blick auf sich selbst wirft, auf seine Lage und seine vergangenen Werke, nicht ganz überzeugt von dem, was er sieht, und den Drang zur Veränderung verspürt. Postmoderne ist die Moderne, die volljährig wird: die Moderne, die sich selbst aus der Distanz betrachtet statt von innen, die ein vollständiges Inventar von Verlust und Gewinn erstellt, sich selbst psychoanalysiert, die Absichten entdeckt, die sie niemals zuvor gründlich anaysiert hat, und findet, daß sie sich gegenseitig ausschließen und widersinnig sind. Postmodern ist die Moderne, die sich mit ihrer eigenen Unmöglichkeit abfindet; eine sich selbst kontrollierende Moderne, eine, die bewußt aufgibt, was sie einstmals unbewußt getan hat. [Baumann 1990, zitiert in Keupp, S. 4]

Lyotard rückt die "kleinen Erzählungen" in den Vordergrund: die vielfältigen "Sprachspiele" des Alltags ergeben ein Netzwerk der Bedeutungen, dessen Knoten die einzelnen Menschen und Menschengruppen sind. Aktivitäten eines dieser Knoten verändert das gesamte Netzwerk einschließlich sich selbst. Somit ist alles sowohl im Fluß und variabel als auch eingebettet im Ganzen.

Jeder Sprachpartner unterliegt also während der ihn betreffenden "Spielzüge" einer "Umstellung", einer Anderswerdung - welcher Art diese auch immer sein mögen - nicht nur in seiner Eigenschaft als Empfänger und Referent, sondern auch als Sender. Diese "Spielzüge" rufen unfehlbar "Gegenzüge" hervor, doch jeder weiß aus Erfahrung, dass diese letzteren nicht "gut" sind, solange sie nur reaktiv sind. [Lyo, S. 58]

Anhand eines urtümlichen Beispiels erklärt Lyotard die Funktionsweise der "kleinen Erzählungen":

So beginnt etwa ein Cashinawa-Erzähler seine Geschichte immer mit einer feststehenden Wendung:"Dies ist die Geschichte von..., so wie sie immer gehört habe. Jetzt werde ich sie erzählen, hört sie an." Und er beendet sie mit einer anderen, gleichfalls unveränderlichen Wendung: "Hier endet die Geschichte von .... Der, der sie euch erzählt hat, ist ... (cashinawischer Name), bei den Weißen ... (spanischer oder portugiesischer Name)".

.... Die durch dieses Beispiel illustrierte pragmatische Regel ist selbstverständlich nicht verallgemeinerbar. Sie gibt aber einen Hinweis auf eine Eigenschaft, die dem traditionellen Wissen allgemein zuerkannt wird: Die narrativen "Rollen" (Sender, Empfänger, Held) sind so verteilt, dass das Recht, die eine, nämlich jene des Senders, zu besetzen, sich auf den doppelten Umstand gründet, die andere, also die des Narratärs [dem erzählt wird], eingenommen zu haben, und durch den getragenen Namen bereits von einer Geschichte erzählt worden zu sein; das heißt bei anderer narrativer Gelegenheit in die Position des berichteten Referenten gestellt worden zu sein. Weit entfernt, sich an einzelne Funktionen der Äußerung zu binden, bestimmt das in diesen Erzählungen beförderte Wissen also mit einem einzigen Schlag sowohl, was gesagt werden muss, um gehört zu werden, als auch, was gehört werden muss, um sprechen zu können, als endlich, was gespielt werden muss (auf der Szene der durcherzählten Realität), um zum Gegenstand einer Erzählung werden zu können.

Die Sprechakte, die für dieses Wissen relevant sind, werden also nicht nur vom Sprecher, sondern auch vom Angesprochenen und ebenso vom Dritten, von dem die Rede ist, ausgeführt. Das Wissen, das sich aus einem solchen Dispositiv ergibt, kann, im Gegensatz zu jenem, das wir "entwickelt" nennen, als "dicht" erscheinen. Es lässt klar erkennen, wie die Tradition der Erzählungen gleichzeitig jene von Kriterien ist, die eine dreifache Kompetenz definieren, Sagen-Können, Hören-Können, Machen-Können, in der sich die Beziehungen der Gemeinschaft zu sich selbst und zu ihrer Umgebung einspielen. Das, was mit den Erzählungen überliefert wird, ist die Gruppe pragmatischer Regeln, die das soziale Band ausmachen. [Lyo, S. 69f]

Doch scheint mir insbesondere der Gedanke eines globalen Referenzsystems ertragreich zu sein. Damit ist (mit meinen Worten) gemeint, dass immer mehr (lokale) Vorstellungen über Werte, symbolische Ausdrucksformen und Lebensstile über die weltweit vernetzten Informationssysteme zugänglich und von jedem Einzelnen und von Gruppen genutzt werden können. Dies Bedeutet gerade nicht Angleichung, sondern in Beziehung setzen, Differenz- oder Ähnlichkeitserfahrungen machen zu können und auf diese Weise Bewusstheit über die eigene Lebensform zu erlangen. Dies ist daher ein zutiefst sozialer Akt, der selbst dann zu einer Art sozialer oder kultureller Vergemeinschaftung führt, wenn Identität nicht das Ergebnis ist: Ich habe mich nämlich mit meinen Vorstellungen in das vorhandene soziale und kulturelle Beziehungsnetz eingeklinkt und kann dieses alleine durch diese Anreicherung verändern. Auch dieses mögliche Ergebnis, dass bestimmte Praktiken, Wertungen oder Sichtweisen überhaupt nicht integrierbar sind, sind ein positives Ergebnis, da nunmehr bewusst mit der Differenz umgegangen werden kann. [ Fuchs 2 S. 34]

Inzwischen hat in jeder Kunstwissenschaft ein Diskurs begonnen, der zeigt, inwieweit in der jüngeren Geschichte jeder Kunstsparte Elemente der Postmoderne (Dezentrierung, Auflösung des Subjekts und der Wirklichkeit, Dekonstruktion, Abkehr von verbindlichen Traditionen und Stilen, Auflösung herkömmlicher Ordnungsvorstellungen, Verabschiedung des Werkes und des Autors, Einkehr des Spielerischen, Ironischen, Verabsolutierung der Zeichenebene, Spiel mit Oberfläche etc.) lange vor der Rede über die "Postmoderne" vorgefunden werden können. [Fuchs2, S. 36]

Die aktuellen Gesellschaftsdiagnosen werden heute auch in weniger entwickelten Ländern zur Beschreibung ihrer Gesellschaft verwendet. Das bedeutet, dass offenbar Wandlungs- und Zerrüttungsprozesse wie Pluralisierung und Individualisierung auch dort auftauchen, wo sich eine industrielle Moderne noch gar nicht herausgebildet hat und sich auch nicht mehr herausbilden wird. Die "empirische Basis" der (post-)modernen Gesellschafts- und Kulturentwicklung, nämlich reale Dezentrierungs- und Auflösungserscheinungen, liegt also auch hier vor. Es ist daher wenig verwunderlich, dass die oben angedeuteten Entwicklungstrends auch in den Künsten international auftauchen. Der Kunstdiskurs, die Verhandlung von Gesellschaft und Künsten in den Künsten selbst, ist ein globaler Diskurs. Dies ist bereits ein Erbe der Moderne, die auf allgemeine Werte, Prinzipien, Verfahren usw. setzte ... . Hier knüpft der internationale Charakter der postmodernen Kunstentwicklung an, auch wenn sich nunmehr statt einer einzigen künstlerischen Weltsprache viele Ausformungen ausbreiten. [Fuchs2, S. 38]

8. Kunst

In den vorangegangenen Abschnitten wurde die Musik als Kommunikation vom anthropologischen Ansatz her betrachtet und verglichen mit dem vorwiegend analogen Beziehungsaspekt in Watzlawicks Kommunikationstheorie. Ebenso kann unter postmodernen Gesichtspunkten das Netzwerk der multikulturellen Gesellschaft als eine ständige Definition gegenseitiger Beziehungen durch Teilnahme an "Sprechakten" begriffen werden. "Kultur" wird nicht aufgefasst als vorläufiger Höhepunkt einer lange gereiften Entwicklung, sondern als fortlaufender Prozess der "Selbstfindung", Bestätigung und Abgrenzung, ja sogar als Prozess der Konstruktion der (Lebens-)Wirklichkeit. Dabei wird das narrative Element (die "kleinen Erzählungen") besonders betont.

Wie Musik und Kunst in diesem Sinne ganz vordergründig wirken können, beschreibt Fuchs wie folgt:

Postcoloniale Theoretiker zeigen zudem die Funktionsweise von Theoriebildung als Konstruktion, etwa wenn sie zeigen, ... wie mit "Aida" ein Ägyptenbild, mit "Madame Butterfly" ein Japan-Bild, mit "Salammbô" ein Bild von Nordafrika oder mit "Kim" und dem "Dschungelbuch" ein Indien-Bild ... entworfen wurde und wie diese Bilder durchaus wirkungsmächtig im Bewusstsein der Bevölkerung und daher auch für die Politik waren. Fuchs 2002 S. 32]

Doch auch im "Tiefengrund" wirkt die Musik direkt auf das Leben ein, wie weiter oben schon angedeutet wurde.

So gesehen sind in vorfindlicher Musik stets auf irgendeine Weise Möglichkeiten zur Bewältigung, Gestaltung, Steigerung subjektiver Befindlichkeit historisch kumuliert. Im Vollzug der musikalischen Bewegung hebt sich in meinem Befinden das Wesentliche, Überdauernde, Typische gegenüber deren bloßen Zufälligkeiten und Zerstreutheiten meines Befindens heraus. ... Meine eigene Befindlichkeit tritt mir in der Musik in überhöhter, verallgemeinerter, verdichteter Form entgegen, ohne daß dabei die sinnlich-körperliche Unmittelbarkeit meiner Betroffenheit reduziert wäre. ... Ich mag aber über die Musik ... eine neue Distanz zu meinen aktuellen emotionalen Lebensäußerungen gewinnen, wobei diese Distanz nicht nur "kognitiver" Art ist, sondern ihre eigene unverwechselbare Erfahrungsqualität gewinnt: Als "innere Ruhe", Übersicht, Gelassenheit, bis hin zur kontemplativen Versunkenheit als Gegenpol zu musikalischer Extase. [Holzkamp 1993, zitiert in Fuchs1, S. 46]

Die postmoderne Situation zeitigt allerdings Konsequenzen:

Die Poetik der Postmoderne läßt sich ... mit dem Begriff der Simultanisierung erfassen. Es geht darum, die Totalität der Zeit zu denken, die Vergangenheit ebenso wie die Zukunft, und Zukunft und Vergangenheit ebenso wie die Gegenwart. Und "denken" heißt für den Musiker wie für den Philosophen, das, was zur Ankunft drängt, zur Anwesenheit kommen zu lassen (was zu unterscheiden ist von der bloßen Dimension der "Gegenwart"). Sämtliche Ereignisse - klangliche wie nichtklangliche - sind somit ko-präsent: im Gedanken der zeitlichen Kopräsenz geht die Postmoderne über das Punktuelle des "Augenblicks" der Moderne hinaus; sie läßt insbesondere den Einbruch einer Vielzahl von aus verschiedenen Epochen stammenden Stilen zu und entzieht dem Postulat der stilistischen Einmaligkeit, das dem Monoideismus der Modernen innewohnt, die Legitimation. [Charles, S. 153]

Letzendlich wird sogar der Werkbegriff in Frage gestellt:

Der Werkbegriff der klassischen Moderne ist hinfällig geworden. Dieser bedeutet idealtypisch, dass ein "Künstler in einem privaten Raum seine individuelle Persönlichkeit in ein formvollendetes Kunstwerk entäußert, das, falls es Anerkennung findet, in einem öffentlichen Raum ... vom Publikum kontemplativ betrachtet werden kann". (Ties in Kleinmann/Schmücker 2001, S. 208). Dieser Werkbegriff wurde durch die Avantgarde gezielt zerstört, durch die Entwicklung der modernen Kunst in entscheidenden Dimensionen in Frage gestellt: die Abkehr vom "Formvollendeten" oder sogar vom Artefakt (ready mades), durch Montagetechniken, durch Unsichtbarmachen und schließlich durch Möglichkeiten der Digitalisierung (Rötzer 1991). ...

Es gibt heute in der philosophischen Ästhetik Versuche einer Neufassung des Kunstbegriffs, die sich an der aktuellen Kunstentwicklung orientieren. Die klassischen Bestimmungen von Kunst, "eine Sichtweise, Weltauffassung, ein Weltbild, Weltverhältnis, Weltweisen oder einfach Welten zu erstellen, zu reflektieren oder darzustellen" (Hilmer in Kleinmann/Schmücker 2001, S. 88) werden überprüft und präzisiert in beiden Richtungen: in Richtung Subjekt über eine Auseinandersetzung mit "ästhetischer Erfahrung" und in Richtung Objekt über eine Neubestimmung des Begriffs des "Kunstwerks". Ästhetische Erfahrung ist dabei eine "kontemplative, auf einen bestimmten Wahrnehmungsgegenstand gerichtete Aufmerksamkeitskonzentration, die um der Gewahrung der Eigenheit dieses Gegenstands willen erfolgt". "Kunstwerke" zeichnen sich dann durch ihre kunstästhetische Funktion aus, eine besondere ästhetische Erfahrung auszulösen, nämlich eine solche, "die in ein Verstehen einmünden kann und will" (Schneider in Kleinmann/Schmücker 2001, S23f.) [Fuchs2, S 39f]

Eine positive Formulierung künstlerischer Merkmale der Postmoderne findet man in nahezu jeder Veröffentlichung zu diesem Thema. Beispielhaft wird hier der Darstellung in [Busch] gefolgt, die speziell der Techno-Musik als "postmoderne Kunst par exellance" gewidmet ist, jedoch auf alle Künste angewendet werden kann:

- Zur Moderne gehört die Toleranz, "die Postmoderne hingegen fordert im Umgang mit Pluralität, und damit Dissens, die Fähigkeit, die Andersartigkeit anzueignen. Wolfgang Welsch nennt dies ´Transversalität´, die Fähigkeit des Wechsels, des Bedenkens anderer Möglichkeiten." (Martin Honecker, Popanz Postmoderne. Theologische Kritik an einem inflationierten Begriff) ...

- Postmoderne ist pluralistisch und integrativ, nicht fundamentalistisch und exklusiv. ... erlaubt in sich vielfältige Stilarten ..., kennt keine Alters-, Geschlechts- und Statusunterschiede, ...

- Techno mit seiner Anti-Narrativität kennt wie die Postmoderne keine großen (utopischen) Leitideen, Wort-Botschaften, Absolutismen und Fundamentalismen, Uniformitäts- und Einheitsvorstellungen mehr.

- Techno und Postmoderne bilden Zitatkulturen; sie benutzen ein Kunstwerk als Gelegenheit, ein anderes zu schaffen; der Autoren- und Künstlergedanke wird zersetzt.(Ulf Poschardt, DJ-Culture) Die Neu-Einschreibung alter Tradition in die Neuzeit als Neu-Wahr-nehmung von Verdrängtem in der Gegenwart gelingt nur durch die Zitation.

- ... Postmoderne bemüht sich, die Kluft zu schließen, die Grenze zwischen Subkultur und Massenkultur als Widerstand und Ergebung, die Grenze zwischen Modernem und Archaischem, die Grenze zwischen Trivialität und philosophischem Anspruch, die Grenze zwischen dem Wunderbaren und dem Wahrscheinlichen, zwischen dem Wirklichen und dem Mythischen ..

- Techno ist ein wesentlich ästhetisches Phänomen (aisthesis = Wahrnehmung): "Die Postmoderne wendet sich von den kritisch-rationalen Kategorien des Denkens ab und ästhetischen zu, in der Einsicht, daß die veränderte Wirklichkeitserfahrung nur noch mit Hilfe einer gesteigerten Wahrnehmungssensibilität denkerisch verstehbar ist."(Joachim Kunstmann, Christentum in der Optionsgesellschaft.) Es geht um wahrnehmungskompetentes Denken; denn Wahrnehmung selbst hat eine originäre Einsichtsqualität.(Wolfgang Welsch, Ästhetisches Denken)

Dies alles gerinnt für Max Fuchs zu einigen Kernfragen künstlerischen Handelns:

Im Zuge der Postmoderne stellen sich als ästhetische Grundfragen etwa die folgenden:

- die Auflösung von Stilen zu Gunsten von Bricolage, was insbesondere die Frage des historischen Bewusstseins und seiner Vergegenständlichung in der Kunst stellt;

- die Frage nach der Referenz, also die Thematisierung der sigmatischen und semantischen Funktion bzw. die These von der Verselbständigung der Zeichen ohne Referenz;

- Fragen der Konstruktion - als Schaffung von Neuem, als kreativem Akt - und ihr Verhältnis zur Dekonstuktion. Zugleich kehren archaische Denkmotive zurück: etwa der Mythos (gegen Vernunft);

- und immer wieder die Frage danach, ob eine Kunstproduktion in der Warengesellschaft nicht doch von der Logik der Warenförmigkeit so überlagert wird, dass genuine Kunst- (als Kultur-)funktionen nicht mehr erfüllt werden. [Fuchs 2001, S. 13]

9. Magie

Ein kleiner Wechsel der Perspektive bringt die bisher erörterten Gedanken in einen zwanglosen Zusammenhang mit fernöstlich angehauchten Begriffen von Mythos und Magie. Ich finde es anregend, Sätze aus dem Buch "Die Magie der Töne" von Dane Rudhyar mit anthropologischer Kommunikationstheorie und postmoderner Gesellschaftsdiskussion zu vergleichen (und dabei die esoterischen Aspekte des Buches geflissentlich zu überlesen).

Das erste Axiom Watzlawicks etwa, nämlich Man kann nicht nicht kommunizieren, eröffnet das oben genannte Buch, allerdings in folgenden Worten: Das organische Leben in der Biosphäre der Erde verlangt, daß Organismen Beziehungen zu anderen Organismen aufnehmen. Die Menschen sind besonders darauf angewiesen, bleibende Beziehungen zu anderen Menschen herzustellen; daher die Abhängigkeit von der hochentwickelten Fähigkeit, mit anderen zu kommunizieren.

Und weiter:

Magie ist kein archaisches Konzept.- Sie ist die häufigste Handlungsweise in der Gesellschaft. ...Alle menschlichen Tätigkeiten sind der Absicht nach magisch. [Rud, S. 37f]

Magie ist ein bewußter Willensakt, der durch eine besondere Form verdichtet wird und sich auf ein bestimmtes Ding oder Wesen richtet. [Rud, S. 36]

Dies gilt für Kommunikation schlechthin, wie in einer "reflexionstheoretischen Semiotik" dargelegt wird:

Das Kommunikative besteht darin, daß handelndes oder verbales "Sprechen" zugleich ein "Hören" ist, Einwirkung auf das Andere (den Anderen) und zugleich freies Einlassen seiner Einwirkung - Mitteilungsgeschehen qua Einwirkung, worin ich den Anderen praktisch verändere, indem er sich theoretisch verändert, und worin ich mich theoretisch verändere, indem der Andere mich praktisch verändert. Darin ist es Einheit von Setzen und Empfangen, von Praxis und Theorie auf der Seite der Praxis. [Hein, S. 45]

Zurück zu Rudhyar:

Magie ... ist ein Akt, der den magisch Handelnden befähigt, ein lebendiges Wesen dadurch zu beherrschen, daß er den NAMEN des Wesens erklingen läßt. ... Magische Tätigkeit bedeutet, Kommunikation herzustellen. In der Ton-Magie kann diese Kommunikation unter dem Gesichtspunkt der Resonanz betrachtet werden. [Rud, S. 36]

Die hier vorgelegte "Definition" von Magie besagt also, dass Magie ein kommunikativer Akt (evtl. ein "Sprechakt") ist, der ein bestimmtes Ziel verfolgt. Man könnte auch sagen, dass die Kommunikation neben einem Inhaltsaspekt noch ein "magisches Moment" enthält, nämlich den Beziehungsaspekt, der uns schon weiter oben begegnet ist. Dieser Beziehungsaspekt ist "magisch", da er einen starken analogen Anteil besitzt, dem es zwar an eindeutiger Semantik mangelt, der es aber fertigbringt, sozusagen ohne Worte zum Beispiel eine Ich- Du-Beziehung auszudrücken.

Im Abschnitt über Wahrnehmung haben wir gesehen, dass die Semantik analoger Mitteilungen stark von der Sensorik (den biologischen Gegebenheiten) des Menschen abhängt. Z.B. würde ich meinen, dass ein heftiges Orchestercrescendo "Angst" auslöst nicht deshalb, weil dies aus irgendwelchen strukturellen Merkmalen der Musik folgt, sondern einfach deshalb, weil plötzlicher "Lärm" durch Reizung gewisser nahe am Ohr gelegener (entwicklungsgeschichtlich alter) Nervenbahnen entsprechende physiologische Reaktionen hervorruft. Damit wird die "magische" Handlung z.B. des "Brüllen" als durchaus handfeste Einwirkung auf den Körper erlebt.

Man beachte, dass in obigem Zitat nicht unbedingt von Sprache die Rede ist, sondern sofort die Welt der Akustik und der Klänge evoziert wird als grundlegend magische Handlungsweise. Dass in diesem Zusammenhang der Sinn von Musik in der Herstellung, Festlegung und Bekräftigung von Beziehungen durch Kommunikationsakte liegt, ergibt sich geradezu von selbst; das Erklingenlassen von Musik ist gerade der magische Akt.

Zumindest an dieser Stelle muss auch auf die Forschungen von Barry Truax und dem World Soundscape Project hingewiesen werden, siehe etwa das Buch "Acoustic Communication" von Truax. Dort ist in eindrucksvoller Weise nachzulesen, welchen Einfluß die rein akustische Umgebung auf alle Lebensumstände des menschlichen Lebens besitzen und in wie vielfältiger Weise das Hören den ganzen Menschen bestimmt. Auch den Manipulationstechniken durch bewußte Gestaltung der akustischen Umwelt ist Raum gewidmet. Dies ist ein wahrlich magischer Akt: menschliche Wesen werden dadurch beherrscht, das der "Name" des Wesens (oder was auch immer, jedenfalls immer in der rechten Weise) zum Erklingen gebracht wird .... Wie dynamisch wandelbar die akustische Umwelt allerdings ist, zeigt die von R. Murray Schafer geäußerte Schätzung der Naturgeräusche (N) und der von Werkzeugen, Maschinen, Verkehrsmitteln etc. (WMV) verursachten Geräusche: in Frühkulturen und im Mittelalter betrug der geschätzte Anteil von N 69%, der von WMV 5%. In der Gegenwart hat sich dieses Verhältnis umgekehrt: N besitzt nur noch einen Anteil von 6% gegenüber WMV mit 68%! [Blau, S. 202]

Das narrative Moment der Postmoderne und deren "kleine Erzählungen" lassen sich leicht mit den "Mythen" identifizieren:

Beim Lernen der meisten Fähigkeiten in der Kindheit geschieht folgendes: Die Erwachsenen führen den effektiven Gebrauch des Nervensystems vor, das die Muskeln und Sinnesorgane beherrscht. Die Vorführung der Erwachsenen liefert dem Kind ein Bild, das es genau kopieren kann. Lernen beruht also in erster Linie auf Nachahmung. ... Die Sprache besteht indessen aus Äußerungen, die Bedeutung tragen, und es erfordert mehr als bloßes Lernen, will man die Art von Information verstehen, die sie vermittelt. Erforderlich ist die Entwicklung dessen, was ich den "kulturellen Geist" nenne. ... Es ist Geist, der fähig ist, Nomina und Verben mit Hilfe von Konjunktionen und Beiwörtern zu Sätzen zusammen-zufügen. Ein Geist, der "Geschichten" folgen, sie verstehen und sich einprägen kann, in denen verschiedene Personentypen agieren, reagieren und interagieren und dabei bestimmte bedeutsame Verhaltensweisen an den Tag legen. Diese Geschichten sind Mythen. Sie geben dem jungen Geist die Gefühlserkenntnis weiter, daß gewisse Handlungsweisen von größter Bedeutung sind und daß sich eine Nachahmung lohnt. [Rud, S. 18]

Das Tonerlebnis ist in dem Sinne magisch, als es eine lebenswichtige Art von Kommunikation zwischen Lebewesen herstellt. [Naturklänge, Tierschreie...] .... Nur in echten Kulturen [gemeint sind die nach-animistischen] werden die Einzeltöne zu bestimmten Reihen angeordnet. ... Töne werden zu Gramas geordnet, wie Familienhütten zu Dörfern geordnet werden. Das Dorf ist in dem Sinne ein Mythos, als es kollektiv als eine Daseinsform erlebt wird, die eine eindeutige Stärke hat. [Rud, S. 45]

Im Grunde finden sich hier die gleichen Ebenen von Sinnvollzügen wieder, die in J. Heinrichs "Refexionstheoretischer Semiotik" [Hein] aufgezeichnet sind: Handeln - Sprache - Kunst - Mystik. Auch hier geht Kommunikation vom Handeln aus. Als höchstreflektierte Art des Handelns wird das Ausdruckshandeln und innerhalb dessen das Zeichenhandeln aufgefasst. Dieses geht über in Sprache:

Sprache ist ein solches Zeichenhandeln, das sich im Handlungsvollzug durch die gleichzeitige Verwendung von syntaktischen Metazeichen selbst regelt. Diese Gleichzeitigkeit von Zeichenhandeln und seiner Regelung durch eigene Metazeichen in ein und demselben Vollzug zeigt an, daß mit der Sprache nicht nur ein besonders leistungsfähiges System des Zeichenhandelns eröffnet ist, sondern eine grundsätzlich höhere semiotische Ebene: solches Handeln ist in sich gedoppelt, indem es (d. h. der Handelnde) sich zusieht und bespricht. Sprechen ist daher immer auch ein Sichselbstbesprechen des Sprechaktes. [Hein, S. 12]